2025/08/12

LPレコードを聴くにはどんな準備が必要?必要な機材リストや再生手順

好きなアーティストのLPレコードを手に入れた、あのワクワクする瞬間。「早くこのジャケットを部屋に飾り、音楽を聴いてみたい!」と、気持ちが高まります。

でも、いざLPレコードを聴こうとすると、「プレーヤー以外に何が必要?」「ケーブルの繋ぎ方は?」といった、たくさんの「?」が浮かび、戸惑ってしまいますよね。

この記事は、そんなあなたのための「LPレコードを聴くための完全ガイド」になっています。必要な機材リストから、簡単な始め方、そして針を落とすまでの具体的な手順まで、ゼロから分かりやすく解説します。

LPレコードを手に入れた方、レコードで音楽を楽しみたいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.LPレコードを聴くために最低限必要なものリスト

LPレコードを聴くためには、レコード盤を回して音を読み取る「レコードプレーヤー」から、最終的に音を出す「スピーカー」まで、複数の機材を正しく組み合わせる必要があります。ここでは、LPレコードを聴くために必要なものを5つに分けて解説していきます。

・レコードプレーヤー

・針(カートリッジ)

・フォノイコライザー

・アンプ

・スピーカーまたはヘッドホン

それぞれ見ていきましょう。

1-1.レコードプレーヤー

レコードプレーヤーは、レコード盤を正確な速度で回転させ、その表面に刻まれた音の溝を針でなぞることで、音が再生されるための第一歩を担う機材です。

レコードプレイヤーは、ターンテーブルと呼ばれる回転台と、先端に針(カートリッジ)が付いたトーンアームという部品で構成されています。プレーヤーの性能、とくに回転の安定性が、音の揺らぎや正確さに直接影響します。

1-2.針(カートリッジ)

針(カートリッジ)は、レコードの溝の微細な凹凸を物理的に読み取って振動し、その振動を非常に微弱な電気信号に変換する精密な部品です。

針先が溝をなぞることで生まれる物理的な振動を、根元にあるカートリッジ内部の磁石とコイルが電気信号に変えます。この部品の種類(MM型やMC型など)や品質が、音のキャラクターや解像度を大きく左右します。レコード再生における、音の入り口となる重要なパーツといえます。

1-3.フォノイコライザー

フォノイコライザーは、レコードプレーヤーから出力されたばかりの特殊な信号を、私たちが聴ける正常な音楽のバランスに補正(イコライズ)するための、レコード再生に不可欠な機器です。

レコードには、長い時間を記録するために、低音を小さく、高音を大きくするという特殊な加工が施されて記録されています。フォノイコライザーは、この加工された音を元のバランスに戻す役割を果たすのです。フォノイコライザーがないと、非常に弱々しい、高音ばかりがシャリシャリした音になってしまいます。

1-4.アンプ

アンプは、フォノイコライザーで整えられた微弱な音楽信号を受け取り、スピーカーを力強く駆動できるレベルまで増幅する役割を持つ、オーディオシステムの心臓部です。アンプの性能が、音の力強さや繊細な表現力を決定づけます。

最近のアンプには、フォノイコライザー機能が内蔵されているもの(PHONO入力端子があるもの)も多くあります。レコードプレーヤーからの小さな信号を、迫力のある音楽へと育てるのがアンプの役目です。

1-5.スピーカーまたはヘッドホン

スピーカーやヘッドホンは、アンプから送られてきた強力な電気信号を、最終的に我々の耳に届く「音」という空気の振動に変換する、音の出口です。

スピーカーは、部屋全体に広がる豊かなサウンドを楽しめるのが魅力です。一方、ヘッドホンは、夜間でも大音量で楽しめたり、レコードの細やかな音の粒まで集中して聴き込んだりするのに適しています。

レコードの温かみのあるサウンドをどんな音色で楽しみたいか、好みに合わせて選ぶことで、あなただけのオーディオ体験が完成します。

関連記事:レコードから音が出る仕組みをわかりやすく解説 | 溝や針と音の関係

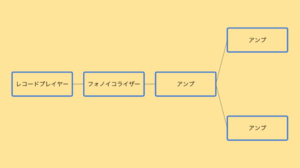

2.レコードの配線イメージ

上記はレコードの配線イメージを簡易的に表した図です。オーディオ機器の裏側を見ると多くの端子があって難しく感じるかもしれませんが、繋ぐ場所は基本的に決まっています。

それぞれ専用のケーブルを使用し、正しく繋ぐことを意識して接続しましょう。

3.レコードの簡単な始め方と機材の選び方

レコードを聴き始めるための機材の組み合わせは、主に以下の3パターンがあり、ご自身の予算やライフスタイル、そして音質へのこだわりに応じて選ぶのがおすすめです。

・スピーカー内蔵の一体型レコードプレーヤー

・コンポやBluetoothスピーカーに繋げるプレーヤー

・本格的なコンポーネント(セパレート)で組む

それぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたにぴったりの始め方を見つけましょう。

3-1.スピーカー内蔵の一体型レコードプレーヤー

スピーカー内蔵の一体型レコードプレーヤーは、アンプやスピーカーを別途用意する必要がなく、購入してすぐにレコードを楽しめる、最も手軽な選択肢です。

スーツケース型など、デザインがおしゃれな製品も多く、インテリアとしても人気があります。コンセントを繋ぐだけで音が出るため、難しい配線も一切不要です。ただし、スピーカーが小さく、本格的なコンポーネントに比べて音質面では劣る傾向にあります。

まずは気軽にレコードの世界を体験してみたい、という入門者に最適な一台といえるでしょう。

3-2.コンポやBluetoothスピーカーに繋げるプレーヤー

すでにお持ちのミニコンポやBluetoothスピーカーに接続してレコードを聴く方法も、初心者にとって始めやすい人気の選択肢です。

このタイプのレコードプレーヤーの多くは、フォノイコライザーを内蔵し、Bluetooth送信機能を備えています。そのため、ケーブル一本でコンポのAUX端子に繋いだり、ワイヤレスでBluetoothスピーカーに音を飛ばしたりすることが可能です。

手持ちのオーディオ機器を活かしながら、一体型プレーヤーよりも良い音質を手軽に実現したい方におすすめします。

3-3.本格的なコンポーネントで組み合わせる

レコード本来の高音質を最大限に引き出したいなら、レコードプレーヤー、アンプ、スピーカーを、それぞれ独立したコンポーネントとして選んで組み合わせるのが王道のパターンです。それぞれの機材を、自分の好みや予算に合わせて自由に選べるのが最大のメリットです。

また、アンプだけを買い替えて音質の変化を楽しんだり、スピーカーをアップグレードしたりと、システムを育てていく楽しみがあります。

初期費用や設置スペースは必要になりますが、オーディオの奥深い世界を探求したいと考える方に最適なスタイルです。

4.おすすめのレコードプレイヤー5選

ここでは、レコードを始めたい初心者の方に向けて、現在人気が高く、それぞれに異なる魅力を持つ、おすすめのレコードプレーヤーを5つ厳選してご紹介します。

・オーディオテクニカ AT-LP60XBT

・デノン DP-300F

・ソニー PS-LX310BT

・オーディオテクニカ AT-LP120XBT-USB

・テクニクス SL-1500C

簡単操作の入門機から、将来のアップグレードも楽しめるモデル、そして本格的な高音質モデルまで、ご自身の目的や予算に合わせて選ぶのが重要です。

4-1.オーディオテクニカ AT-LP60XBT

オーディオテクニカの「AT-LP60XBT」は、レコード再生の全てを自動でおこなってくれる、これからレコードを始める方に最適な、簡単・多機能な入門モデルです。

ボタン一つで再生から停止までおこなうフルオート機能に加え、フォノイコライザーを内蔵し、さらにBluetooth送信にも対応しています。そのため、お持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンと簡単に接続して、すぐにレコードの音を楽しめます。

難しい設定は一切不要で、誰でも安心してアナログの世界を体験できる、まさに最初の一台です。

商品ページ:AT-LP60XBT GBK|アナログ:レコードプレーヤー|オーディオテクニカ

4-2.デノン DP-300F

デノンの「DP-300F」は、フルオートの簡単な操作性と、将来のアップグレードの楽しみを両立させた定番のレコードプレーヤーです。

このモデルの最大の特徴は、針の付いた先端部分(ヘッドシェル)を、自分で好きなものに交換できる点にあります。最初は付属のカートリッジで楽しみ、慣れてきたら別のカートリッジに交換して、音質の違いを探求することが可能です。

「まずは手軽に始めたい、でも、ゆくゆくは音にもこだわりたい」という、一歩進んだ初心者の方にぴったりの一台です。

商品ページ:DP-300F – フルオート・レコードプレーヤー | Denon

4-3.ソニー PS-LX310BT

ソニーの「PS-LX310BT」は、フルオート再生やBluetooth対応といった便利な機能と、どんな部屋にも馴染む洗練されたミニマルなデザインを両立させたモデルです。

機能面はオーディオテクニカの入門機と似ていますが、ソニーならではのシンプルで美しいデザインは、インテリア性を重視する方に高く評価されています。USB端子も備えており、レコードの音源をパソコンに録音し、デジタルデータとして保存することも可能です。

簡単操作と便利な機能、そしてデザイン性の高さを求める方におすすめの選択肢です。

商品ページ:PS-LX310BT | コンポーネントオーディオ | ソニー

4-4.オーディオテクニカ AT-LP120XBT-USB

オーディオテクニカの「AT-LP120XBT-USB」は、DJ用ターンテーブルのような本格的な見た目と、自分で針を操作するマニュアル再生が特徴の、より深くレコードと向き合いたい方向けのモデルです。

モーターの力が強く、回転が安定しているダイレクトドライブ方式を採用しています。回転数を微調整するピッチコントロール機能なども搭載しており、より能動的に音楽を操作することが可能です。USB接続やBluetoothにも対応しており、機能性も万全です。

「自分で針を落とす」という行為そのものを楽しみたい、こだわりの入門者に最適です。

AT-LP120XBT-USB|アナログ:レコードプレーヤー|オーディオテクニカ

4-5.テクニクス SL-1500C

テクニクスの「SL-1500C」は、音質に妥協したくないオーディオファンから絶大な信頼を得ている、本格的なレコードプレーヤーです。

非常に高精度で回転が安定したダイレクトドライブモーターを搭載しているだけでなく、高品質なフォノイコライザーを内蔵しているため、様々なアンプに接続できます。また、購入時に高品質なカートリッジが付属しており、買ってすぐに最高レベルの音質を楽しめます。

「最初から良い音でレコードを聴きたい」と考える、本物志向の方のための、間違いのない一台です。

商品ページ:プレミアムクラス ダイレクトドライブターンテーブルシステム SL-1500C|Hi-Fi オーディオ – Technics(テクニクス)

5.初めてのレコード再生!針を落とすまでの4ステップ

機材を揃えたら、いよいよレコードの再生です。以下の流れでレコードの再生をおこなってみましょう。

①レコード盤のホコリを専用ブラシで払う

②プレーヤーの回転数を設定する

③トーンアームを操作し、レコードの一番外側の溝に合わせる

④リフターを使って、ゆっくりと針を降ろす

正しい手順を覚えると、レコードを傷つけることなく、いつでも最高の音質で楽しむことができます。それぞれ見ていきましょう。

5-1.①レコード盤のホコリを専用ブラシで払う

レコードをプレーヤーにセットしたら、まず再生前に、盤の表面に付着したホコリをレコード専用のブラシで優しく取り除きましょう。プレーヤーでレコードを回転させた状態で、盤面にブラシを水平にそっと当て、ゆっくりとホコリを拭い取ってください。

レコードの溝にたまったホコリは、「パチパチ」というノイズの直接的な原因になるだけでなく、再生中に針先に付着して、音質を劣化させたり、針を傷めたりすることがあります。そのため手間を惜しまず掃除をおこない、よりクリアなサウンドを楽しみましょう。

5-2.②プレーヤーの回転数を設定する

次に、再生するLPレコードに合わせて、レコードプレーヤーの回転数を設定します。

ほとんどのLP盤(12インチ)は、33回転で再生されるように作られています。もし間違って45回転で再生してしまうと、音楽が本来よりも速いテンポで、甲高い音になってしまいます。プレーヤー本体にある、回転数を切り替えるスイッチやボタンで「33」を選択してください。

5-3.③トーンアームを操作し、レコードの一番外側の溝に合わせる

回転数の設定が終わったら、針のついた腕の部分である「トーンアーム」をアームレストから外し、レコードの一番外側にある、音の始まる溝の真上まで、手でゆっくりと移動させます。

レコードを再生するときは、トーンアームが一番外側の溝から中心に向かって進んでいきます。そのため、一曲目の頭から聴く場合は、この一番外側の、溝が少し広くなっている部分(リードイングルーヴ)を狙いましょう。

5-4.④リフターを使って、ゆっくりと針を降ろす

最後に、トーンアームの根本にある「リフター」というレバーを、ゆっくりと操作して、針をレコード盤に優しく降ろします。

トーンアームを手で直接針を置こうとすると、勢い余って盤面に針を落としてしまい、「針飛び」や、レコード・針先の破損に繋がる、最も危険な行為です。リフターを使えば、油圧やバネの力で、誰でも安全かつ正確に針を降ろすことができます。

6.レコード再生でよくあるトラブルと対処法

レコードの再生で「音が出ない」「ノイズがひどい」といったトラブルが起きた際は、慌てずに、アンプの設定やケーブルの接続といった、基本的なポイントから確認していくのが解決への近道です。

まずは落ち着いて、基本的なチェックポイントを確認してみましょう。

6-1.アンプの入力切替は「PHONO」になっているか

レコードプレーヤーから音が全く出ない、あるいは非常に小さい音しか聞こえない場合、まずアンプの入力切替が「PHONO(フォノ)」に正しく設定されているかを確認してください。

レコードプレーヤーからの信号は、フォノイコライザーという特殊な回路を通して適切な音質に補正・増幅される必要があります。アンプのPHONO入力端子は、この回路に繋がっています。

もし、CDやAUXといった他の入力に接続すると、正しい回路を通らず蚊の鳴くようなか細い音しか出ません。そのため、音が出ない・小さいといったトラブルが起きたときは、入力切替を確認してください。

6-2.ケーブルは正しく接続されているか

「ブーン」というノイズが続く場合は、レコードプレーヤーとアンプを繋ぐ赤と白の音声ケーブルや、アース線が正しく接続されているかを確認しましょう。音声ケーブルの左右(赤は右、白は左)が逆に接続されていないか、プラグが奥までしっかりと差し込まれているかを見直します。

とくに、アース線アンプのGND端子に接続し忘れると、ハムノイズという特有のノイズが発生する大きな原因となります。ケーブル類の確実な接続が、クリアなサウンドの基本です。

6-3.針先にホコリが溜まっていないか

再生中に音が歪んだり、片方のチャンネルから音が出なくなったりした場合は、レコード針の先端にホコリの塊が溜まっていないかを確認してみてください。

レコード盤の溝をなぞる針先は非常にデリケートで、再生中に盤面の微細なホコリをかき集めてしまいます。このホコリの塊が、針の正常な振動を妨げ、音の歪みや音飛びの原因となるのです。

レコードを聴き終えたあとなどに、レコード針専用のスタイラスクリーナー(ブラシ)を使って、奥から手前に向かって優しくホコリを払ってあげましょう。

関連記事:レコードのクリーニング方法 | 必要な道具とクリーニング時の注意点

7.【まとめ】正しい知識で、最高のレコード体験を

この記事では、LPレコードを聴くために必要な機材のリストから、初心者向けの簡単な始め方、そして具体的な再生手順やトラブル対処法まで、網羅的にご紹介しました。

最初は少し準備が必要ですが、機材を繋ぎ、レコード盤をセットし、静かに針を落とす…その一連の丁寧な時間は、音楽をより深く大切に味わうための最高のスパイスになります。

LPレコードを聴くために必要な機材の用意や再生するためのステップを正しく理解し、デジタルとは違う、豊かで温かいレコードの音の世界を楽しみましょう。

GYOKKODOでは、アナログレコードやCD、DVDなど、音楽関連商品の高価買取を実施中です。ご自宅に不要になったアナログレコードがある方は、GYOKKODOの店頭買取や宅配買取をぜひご利用ください。

コラム監修者

テキスト〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇